海の中は音の世界 4

潜水調査船で活用される水中音響技術

音波は、ソーナーとして海の深さを測ったり、海中の対象物をみつけるために利用されているだけでなく、海中での通信や測位システムなどにも活用されています。そして、海中で観測や調査を行う潜水調査船や無人探査機には、こうした水中音響技術の利用が欠かせません。音波が、実際の海洋観測や調査でどのように使われているのかを紹介していきます。

海の中は電波が使えない音の世界

私は今、日本の神奈川県横浜市金沢区昭和町にあるJAMSTEC横浜研究所の管理棟の4階のディスクのパソコンに向かってこの文章を打っています。陸上では、簡単な説明で自分の位置を伝えることができます。もし、あなたが車で東京都内から初めて私のところに訪ねてくることになっても、カーナビに横浜研究所の場所を入力し、その指示通りに走れば、首都高速のどこかのランプから入り高速湾岸線の杉田インターで降りれば、すぐ近くまで来ることができます。もし、そこで迷ったとしても携帯電話で「新杉田駅の前まで来たのだけど」と言えば、すぐに案内をしてもらえます。これらのことが簡単にできるのは、すべては、電波が自由に使えるからにほかなりません。

もし、あなたが車ではなく潜水調査船に乗って、横浜から数十km南西の相模湾の海中深さ1000mの海底にいたとしたら、簡単に自分のいる位置を確認できるでしょうか?道がわからないからからといって携帯で案内をしてもらうことが可能でしょうか?もちろん、状況は陸上とはまったく異なっています。あなたが海中で携帯電話を使ったとしても、その電波は数メートルも届きません。もちろん、カーナビに必要な衛星からの電波も受信できません。これは、陸上や海上で遠くまで届く電波も海の中では、一気に弱くなってしまうからです。 そこで、海の中では、電波の代わりにあまり弱くならない音波が使われます。読者のみなさんは、空気中での音波は、あまり遠くまで届かないのでは?という疑問をお持ちだと思います。しかし、気象条件などがそろえば、火山の爆発音などは、数百kmも伝わりますし、海中では、条件次第で、地球を半周もすることが知られています。「じゃあ、電波を音波に置き換えてしまうだけいいじゃない。」と思われるかもしれませんが、音波の物理的な性質が電波とは大きく違っているので、簡単に置き換えることができません。最も大きな違いは、伝わるスピードが遅いことです。海中での音波のスピードは、おおよそ1秒間に1.5kmですから、電波のスピード(1秒間に30万km)と比べると、なんと20万分の1という遅さで、たとえるならカタツムリとジェット旅客機くらいの違いくらいがあることになります。

図1 光の速度がジェット機だとすると,海中の音速はカタツムリ!

海中音波のスピードは電波の20万分の1

前にもお話ししましたが、海のなかでは、陸上や海上で電波を使って当たり前にできることを、すべて音波におきかえなければなりません。そこで問題となるのは、音波の性質が電波とは大きく違っている点です。最も問題となるのは、伝わるスピードが遅いことです。海中での音のスピードは、およそ1秒間に1.5kmですから、電波のスピード(1秒間に30万km)と比べると、なんと20万分の1という遅さです。

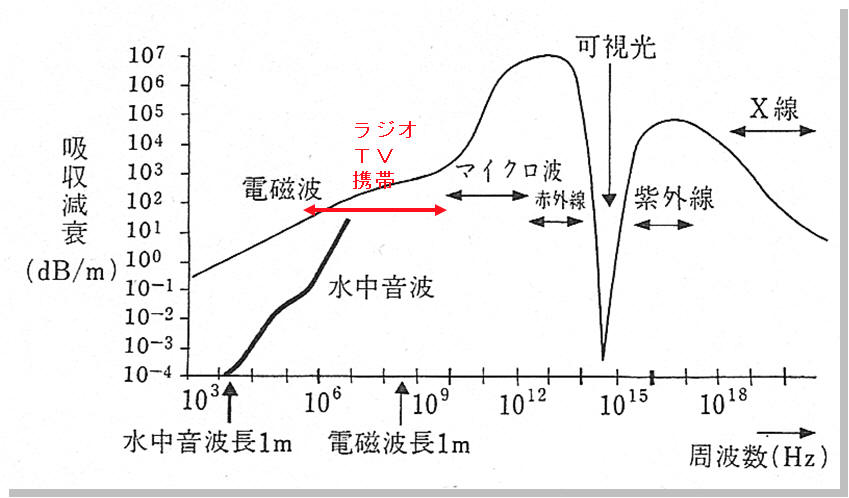

また、使う周波数が高くなる(波長が短くなる)と、急激に信号が弱くなってしまうのも海中音波の特徴です。私たち研究者が通常海中で使っている周波数範囲は、電波におきかえれば、わずかAMのラジオ放送帯くらいまでの周波数範囲(約1,000kHz)しかないのです。

図2 海(水)中音波の利用できる周波数範囲は狭い

さらに、陸上では電波の雑音を出す生物はいませんが、海中にはクジラや魚、エビなど、音波雑音を発生する生物がたくさん存在しています。これも大きな違いとしてあげられます。こうしたデメリットを持っていても、音波は潜水調査船システムに欠かすことのできないものです。この音波をいかにして効果的に活用していくか、長年に渡る研究開発が続けられてきました。そして、今日では最新の音響技術によって多くの問題が解決し、通信をはじめ様々な場面で、陸上や海上で電波を使ったシステムと何ら変わらないような状況を実現しています。

図3は、有人潜水調査船「しんかい6500」の主な音響機器の取り付け場所を示しています。音波を使った機器がいかに活躍しているか、ご理解いただけると思います。

図3 潜水調査船「しんかい6500」に搭載されている水中音響機器

音波を使って現在位置を割り出す技術

(1)GPSによる位置出し(陸上、海上) (2)音響ピンガによる位置出し(海中)

図4 陸・海上と海中の位置出しの比較

陸上や海上で自分がいまどこにいるかを調べる方法として、現在ではGPSが最も普及しています。これは、地球の周りを回るたくさんの人工衛星(どこを飛んでいるか分かっています)から送信される(送信した時間も知らせます)電波の伝わる時間を正確に計り、それに電波の速度をかけて4個の衛星までの距離(d1〜d4)を出し、それをもとに地球上(球面上)での位置をわずか数メートルの誤差で計算します。

海中で現在位置を割り出す場合も、原理的にはほとんど同じですが、潜水船(ここでは「しんかい6500」を例にします)では、人工衛星のかわりに数km離して設置した3台以上の音響ピンガを使います。音響ピンガには、潜水船や母船の時計とシンクロしているとても正確な時計が組み込まれており、正確に一定の間隔で音波を発射することができます。潜水調査船や母船では、海中を伝わってくる音波を受けて、手持ちの時計と比較すると信号の遅れ時間がわかります。この時間に正確な音速(音速の話)をかけると、3台のトランスポンダと潜水船(潜水船では母船)までの距離を正確に導くことができます。この距離から三角測量の原理で位置を出すことができるわけです。この方法は、LBL(ロング・ベースライン)航法と呼ばれ、1mくらいの誤差で位置の割り出しができるため、潜水船や母船の乗組員はディスプレイを見ながら正確に操縦することができます。また、位置出しの誤差が少し大きくなりますが、たった1台のトランスポンダから位置を出す方法SSBL(スーパー・ショート・ベースライン)航法も採用されています(参考資料を参照してください)。

図5 潜水調査船「しんかい6500」の音響測位システム

声だけでなく音波を使ってカラー画像を送ることもできる

潜水調査船と支援母船との通信は、潜水調査船での調査状況や安全を確かめるためにとても大切なものです。陸上・海上では、携帯電話を使って簡単に音声や画像を送・受信できます。しかし、海中の音波では、簡単ではありません。音波による海中通信は、電波ではなく、言うなれば糸の部分が海水に置き換わった糸電話みたいなものです。

図6 水中通信は糸電話

図7を見てください。海中の音の速度が遅く、深さ6000mの潜水船と通信するには、往復8秒もの時間がかかるため、電話のように「もしもし」、「はい、はい。な〜に?」などという受け答えができません。そこで、海中では、どちらかというと、工事現場で使うトランシーバに近い水中通話機という装置が使われます。この装置で通信するには、まず、一方的に必要なことを送信し、その後に戻ってくる相手の話を聞き、また一方的に返事を返すというまだるっこしいことをしなければなりません。

図7 音響による音声通信

少し話は脱線しますが、映画「日本沈没」では図8のような,母船の田所博士(左)と潜水船(「わだつみ」)(右)との間でまるで陸上の携帯電話のように待ち時間なしで通話をしている場面が出てきます。

図8 映画「日本沈没」の嘘

現実の水中通話器では、相当の時間待たなければ相手の返事が聞こえませんから、たぶん、映画のストーリー展開では話が台無しになってしまったことでしょう。

一般の携帯電話では、通常800MHz(80万kHz)以上というとても高いキャリア周波数が使われており、デジタル信号として数百kHz〜数MHzの幅(帯域)の電波が使われます。これは、電波では周波数が高くても信号があまり弱くならないためです。でも、水中通話機では、キャリア周波数は8kHz(海中では直接聞こえます)ととても低く、使える周波数幅もたった2.5kHzしかありません。そこで、短波通信のように昔ながらのアナログ方式を使っています。そのため、海溝のような複雑な地形では、音がいろいろな所から反射してくるので、すごいエコーをかけたカラオケのような感じの音になることがあります。(実際の通話音をお聞き下さい)

通信における電波(空中)と海中音波の違いを図9に示しました。このように電波と比べると海中音波は通信に関しては非常に不利であることが分かります。

|

|

電波(空中) |

音波(海中) |

|

波動の性質 |

電磁波 |

圧縮波(粗密波) |

|

伝搬速度 |

秒速300,000km(ほぼ変動なし) |

秒速1.5km(±3%変動) |

|

利用周波数 |

数十kHz〜数十GHz |

数kHz〜数MHz |

|

帯域幅(6km伝搬) |

1,000,000kHz以上 |

10kHz以下 |

|

最大利用速度 |

時速40,000km(衛星) |

時速50km(船舶) |

|

ドプラーシフト |

極小(0.00004〜0.0003 %) |

大(1〜2 %) |

|

揺らぎ・残響 |

とても小さい |

大きい |

|

雑音 |

小さい(主に熱雑音) |

大きい(船舶、生物、波浪など) |

図9 電波と海中音波の違い(通信に関する事項) ------あまりに不利な音波の性質-----

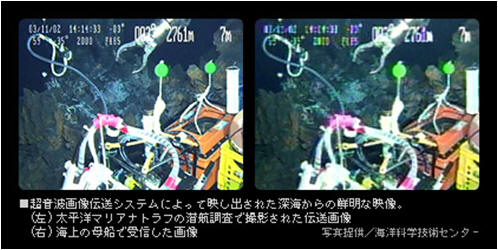

潜水調査船「しんかい6500」が運航をはじめてからすぐに、電話のような音声通信方式だけでは海底の潜水船の作業状態を伝えるのは困難であることがわかりました。そこで、画像情報を送ることができる画期的な装置がJAMSTECによって開発されました。この装置は、最新の画像処理技術や信号処理技術が応用され、情報伝送方法としては、携帯電話と同じように、すべて1と0のデジタル信号に変換されています。しかし、周波数範囲は16kHz〜24kHzのわずか8kHzで、いいかえるとスピーカーとマイクを使って画像を送っているようなものです。やがて画像を高速で伝送する技術の研究が進み、「しんかい6500」に積まれている装置では、船外TVカメラでとられた家庭用のビデオくらいのカラー画像(図10)を、8秒に1枚ずつ連続して母船に送ることができるようになり、船上の研究者とスムースに連携して調査ができるようになりました。

図10 「しんかい6500」から伝送された画像(左 送信画像,右 受信画像)

その他、潜水船には前方の障害物を探知するCTFMソーナーや、図1には載っていませんが、海底や海面までの高さや深さを調べるソーナーなどが積まれています。どの装置も、潜水船が安全に深海を動きまわるために重要なものばかりです。

参考資料

深海での音響技術の応用のわかりやすい解説は、堀田 宏著 ポピュラーサイエンス『深海に挑む』、(裳華房)に詳しく書かれていますので興味のある方は是非お読み下さい。なお、著者の堀田宏 博士(元 JAMSTEC理事)におかれましては、2002年12月に急逝されました。謹んで博士のご冥福をお祈りいたします。